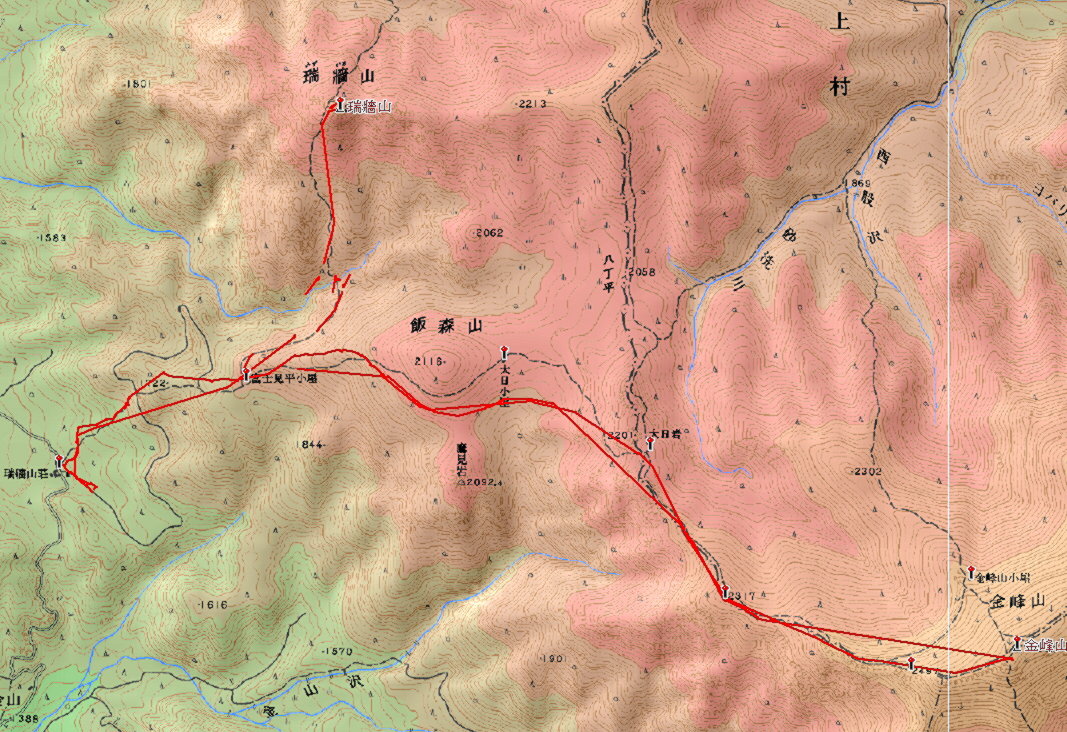

梅雨の季節に登る「瑞牆山」「金峰山」 登山日2006年6月17日

|

瑞牆山と金峰山は同一地域にある深田百名山だ。インターネットの情報を見ると、日帰りで両方の山を歩くのはそれほど困難ではないと思われる。特に百名山を目指しているわけではないが、この梅雨の季節は、道のハッキリとした山を歩くのが無難だ。何よりもルートを考えなくて良いし、登る人も少ないだろうとも考えた。 6月17日(土) 瑞牆山荘のそばの市営駐車場に着いたのは朝の5時過ぎだった。自宅を出たのが3時だったから2時間ちょっとのアプローチとなった。舗装された広い駐車場に停まっているのは、わずかに5台ほどだった。天候は曇りながら、雨の心配は無さそうだ。駐車場から瑞牆山荘に戻り、そこから登山道に入る。良く踏まれた道は、掘り溝のようになっている。木々の新緑は青々としてむせかえるようだ。前を行く人も、後ろから来る人も見えない静かな道だ。これが百名山かと不思議な胸騒ぎを覚えた。

富士見平小屋の前には3人の登山者がいた。いずれも金峰山の方角に向かって出発していった。瑞牆山と金峰山のどちらに登ろうかと考える。岩場が多そうなルートは、登山者の渋滞が考えられるので、瑞牆山に先に登ってしまうことにした。 富士見平小屋を出発すると、道は一旦登るが、その後はほぼ水平に道を歩く。小川山の分岐を右に見て、今度はもったいないほどの斜面を、下降することになる。木々の陰から、白い岩を積み上げたような独特な山容の瑞牆山が、歩くたびに見え隠れしていた。下降はどうやら沢に向かっているようだ。その証拠に沢音がどんどん大きくなってくるのが分かる。

やがて道は沢を離れて、石をひとつひとつ乗り越えるような道に変わっていった。そんな道は時折現れるシャクナゲが良い気分転換になる。展望のない道であるが、一箇所だけ金峰山が見えるところがあった。そしてその横には富士山が雲の上に山頂部分をつきだしているのが分かった。(富士山を見たのはこのときだけだった) 大ヤスリ岩は目立つ存在で、初めはこの岩の上が山頂と思っていた。こんな岩の上に登るのはいやだなあと思っていたのだ。その基部に着いてみると、その迫力に圧倒されそうになる。瑞牆山は岩で組み立てられた山であると認識した。その大ヤスリ岩の基部を右に巻いて密はどんどん登っていくので安心した。 やがて幾本もの踏み跡のある斜面を登り、大ヤスリ岩の頂上部分が眼下に見えるようになると、道は稜線にたどり着く。そこには標識があり、「←黒森・瑞牆山→」となっている。標識の通りに進んで、岩場を左から回り込み、ちいさな岩場を登ると、すぐに山頂に飛び出した。

山頂に長居したい気持ちはあるが、金峰山に登らなければならない。早々に山頂を辞して下山に取りかかった。山頂から少し下降したところで、単独行者と初めてすれ違った。その後、天鳥川では賑やかな声が聞こえてきた。見れば高校生の7名ほどのパーティーだ。先頭のリーダーはサングラスをかけ、ポケットに手を入れて歩いている。なにやらほほえましい姿であった。しかし、態度とは違って、この中年登山者に道を譲るとは、なかなかマナーその後、富士見平小屋に戻るまで、30人ほどとすれ違った。 富士見平小屋は当然ながら、朝よりも賑やかになっていた。さて、金峰山へはどうやっていくのだろうか?案内板をみてもさっぱり分からない。金峰山に向かう人も、なぜか見あたらない。こんなところで迷ってどうするのだ。ウロウロしているとトイレのところに出た。するとここに標識があるではないか。トイレの強烈なクレゾール液の臭いから逃げるように山道に入った。 道は緩やかだが、瑞牆山を登ってきた身には辛い登りだ。ついに途中で座り込んで水分補給のための休憩だ。ナツゼミの合唱が賑やかで、初夏を感じることが出来た。さあ、いよいよ金峰山に向かって出発だ。樹林の中の道をダラダラと登って行く。さしたる展望もないものだから、妙な疲れを感じる。あれほど賑やかな富士見平小屋が、嘘のように感じるほど静かな山歩きだ。 展望のない道は、気分が憂鬱になる。ただひたすら歩くのみだからだ。登り一辺倒だった道は傾斜を緩め、やがて下降気味になってくる。ここに標識があり「鷹見岩」と書いてあった。樹林の間から見ると、形のよい三角形のピークがあり、踏みあともしっかりと続いていた。しかし、寄り道をする元気もそろそろなくなってきたことは間違いない。下降気味の道は実に快適だ。シャクナゲの群生している場所を過ぎて、わずかながら歩くと、別世界のような場所に飛び出した。そこは木々も少なく、明るい日射しに満ちていた。右下の沢には青い屋根の大日小屋がひっそりとたたずんでいた。どうやら、ここは幕営場になっているらしかった。

大日岩から金峰山方面へは比較的なだらかな道が続いていた。砂払の頭も単なる道の高見のような感じだった。なだらかな道もやがて傾斜を増して、「千代の吹き上げ」の標識が見えると一投足で展望の開けた尾根に乗った。まさに岩の上に出た感じで、その岩の道はさらに先へと続いていた。さらに先に進むと、金峰山の山頂が遙か遠くに見えた。金峰山のシンボルである黒い塊のような五丈岩が、ハッキリと見えていた。疲れてきたのだろう、初めは右膝の内側が攣っていたのだが、左膝もちょっと怪しくなってきた。クエン酸を含んでからポカリスエットで飲み込んだ。これでなんとかなるだろう。千代の吹き上げはどこなのか、ハッキリとしないが、このあたりがそうなのだろうと解釈した。それにしても金峰山の山頂はなんと遠いのであろう。岩峰をいくつも越えていかねばならないのかとうんざりしてしまう。時間は12時になろうとしているので山頂には13時頃だろうと予測を立てた。さあ、山頂に向かって歩いていこう。 尾根は左側がハイマツで覆われ、右側はスパッと切れ落ちている、道はハッキリとしないが、尾根の上部の岩場をを歩くしかない。百名山の割には歩かれていないのだろうか、岩の上がざらざらしており、滑ることもなく安心して歩くことが出来る。なかなか快適だが、膝が攣っている身には辛いものがある。岩を乗り越える度に足を上げるものだから、そのたびに痛みが走るのだ。それにしても、このルートは目印が無い。岩場を適当に進むしかないので、なにか不安になっていまう。 やがて、金峰山小屋への分岐で標識があらわれてホッとした。ここから見上げれば、五丈岩はだいぶ大きく見えるようになってきた。目を凝らせば、山頂付近に人影も見えるようになってきた。疲れはピークに達しようとしているが、もう少しのがんばりだ。石がゴロゴロとした道を、ゆっくりとゆっくりと歩く。時折、下山してくる人がいるが、皆快適そうに歩いてくるが、なんともうらやましい姿である。分岐から、斜面を登り上げると、山頂まではほぼ水平だ。膝の痛みも和らぎ、なんとか一直線に山頂に向かった。五丈岩を横目で見れば山頂はすぐそこだった。

1時間ほど山頂に滞在すると、体調も戻ってきた。さあ、下山することにしよう。下降はなんと快適なのであろうか。若い人は後ろから人が追いつくと道を譲ってくれるのだが、中高年登山者は決して道を譲ろうとしない。仕方なく広いところで追い越すのだが、マナーの悪さは褒められたものではない。そんなわけでイライラしながら歩いたが、それでも山頂から2時間ちょっとで駐車場に着くことが出来た。 「記録」 瑞牆山荘05:28--(.44)--6:12富士見平小屋--(.17)--06:29小川山分岐--(.05)--06:34天鳥川--(.49)--07:23大ヤスリ岩基部--(.20)--07:43黒森分岐--(.07)--07:49瑞牆山山頂08:09--(.48)--08:57天鳥川--(.18)--09:15富士見平小屋--(.48)--10:03鷹見岩分岐--(.09)--10:12大日小屋10:19--(.36)--10:55大日岩--(.32)--11:27砂払の頭----(.54)---12:21金峰山小屋分岐--(.34)--12:55金峰山山頂13:41--(1.10)--15:05大日小屋15:18-(.50)---15:55富士見平小屋16:05-(.15)--16:20瑞牆山荘 群馬山岳移動通信/2006 |

||||||||||||

| この地図の作製に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50メッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平16総使、第652号) |