|

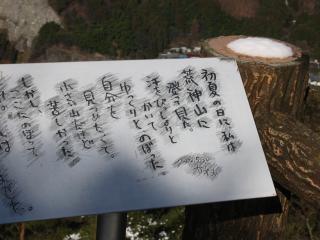

「栗生山」 上毛新聞社発行の「群馬の山歩き130選」に紹介された山も登り尽くしてしまい、残りは栗生山だけとなった。長年親しんだこのガイドブックも、この辺で区切りをつけたいと思った。 足尾に向かう国道122号線を進み、黒保根村役場前まで来ると、前日の雪で路面は凍結してツルツルになっていた。ここの信号を左折して、道なりに進んでいく。やはり路面が凍結していることもあり、慎重に車を走行させる。やがて栗生神社の標識があらわれて、それに従って脇道に入っていく。道は狭くおまけに雪道とあって、緊張しながら徐々に先に進んだ。やがて栗生集落についたが、ここから先は車が入った様子はなく、まったくの新雪となった。しかし、道は相変わらず続いているので、かまわず先に進むことにする。  今日は軽トラックでやってきているので、狭い道も特別に苦労することもない。この軽トラックは山の活動範囲を格段に広くしてくれる可能性がある。荷台にテントを張れば整地の必要がない。濡れたものや泥だらけのものもそのまま放り込める。狭いところでも駐車できるし、妙なところに停まっていても違和感がない。ミニバイクを積んでいけば、閉鎖された林道のアプローチもへっちゃらだ。杉木立の中の狭い道を詰めると、赤鳥居が見えてきた。この先にも道は続いているが、車はこの赤鳥居の前に停めておくことにする。 赤鳥居には正月の準備なのか真新しい紙垂が下げられていた。その赤鳥居をくぐり、参道に沿って新雪に足跡を付けながら登っていくと、今度は石鳥居と石段が見えてきた。この鳥居の前はちょっとした広場になっており、駐車スペースとしては充分な広さがある。これなら数台の駐車は十分に可能だろう。 雪に隠れた石段を登ると、すぐに手水に使う水盤が脇に設置されていたが、水は凍り付いて雪が積もっていた。さらに石段を詰めるとお籠もり小屋を兼ねた門があり、大きな刀が下がっていた。おそらくこの神社は武運の神様であるから、太刀を奉納するのもうなずける。それにしても、その太刀に黒々と大書されている事柄は、とても古い時代の歴史を感じさせるものだった。 神社の境内に入ると、まず大きな杉のご神木が目に入った。樹高46m、樹齢1200年と言われれば納得する。その脇には本殿があり、細かい彫刻が施された立派なものだった。惜しむべきは長年の雨風で色彩がほとんど無くなっていたことだ。この彫刻が出来たときの極彩色の姿を思い浮かべると、なにかわくわくしてくるのはなぜだろうか。それもこんな山の中にこれほどのものを置くとは信じがたい。

道は広くて歩きやすい、それもそのはずでここはコンクリート舗装の車道だからだ。しかし車道の割には急勾配で、特殊な車両しか入り込めそうにないものだった。ダブルストックがこんな時はありがたい。快調に登り詰めて汗ばむ頃にその車道も終わり、本格的な登山道に変わった。しかし、登山道はすっかりと雪に埋もれてしまい、頼りになるのは赤テープと自分の勘だけだ。この栗生山は地形図には登山道の記載が無いが、とにかく上に登っていけば山頂に着けるはずだから、あまり登山道にこだわる必要もない。 それにしても急登である。ストックを支点にしなければとても登れたものではない。時々、立ち止まって息を整えながら登るが、久しぶりの山歩きの感触がうれしい。杉木立の中の道は気温上昇とともに、雪が枝から落ちてくる。その雪は朝の光に反射してキラキラと光った。その様は幻想的でさえあった。  その杉木立も終わると、雑木林に変わった。その途端に雪が深くなり、膝のあたりまで潜るようになった。これはスノーシューを持ってきた方が良かったかなとも思った。ともかく久しぶりの急登とラッセルを楽しむことにしよう。雪の中を泳ぐようにして少しずつ前に進んだ。 暫く苦しんだが急登も終わり、稜線にたどり着くと目の前に赤城山の勇姿が目に飛び込んだ。あいにくと吹雪いているらしく、赤城山の全貌を見るまでにはならなかった。そのまま稜線を左に辿り、ナツツバキの灌木をくぐり抜けると、そこが待望の山頂だった。 山頂は灌木に囲まれて展望は望めない。試しに山頂から西に少し歩いてみると、展望の開けた場所があったが、周りが吹雪いているためか、期待には応えられなかった。山頂に戻り無線機のスイッチを入れるが、昨今の衰退には目を覆いたくなるほど静かなものだった。 山頂でドーナッツをひとつ頬張り、下山に取りかかる。下りは雪にまみれながら、わずか20分で降りてしまった。 「栗生山」 赤鳥居08:35-(.09)---08:44栗生神社本殿08:48--(.09)--08:57車道終点--(.50)--09:47栗生山山頂10:17--(.18)--10:35栗生神社--(.05)--10:40赤鳥居 「荒神山」

「茶臼山」

群馬山岳移動通信/2003/ |