川井山からの西方面の展望

これが下仁田のシンボル「川井山」 登山日2006年2月11日

|

2月11日(土) 上信電鉄下仁田駅から西を見ると、屹立した立派な山が見える。これが「川井山」で南牧川を挟んで「大崩山(おおぐいやま)」と対峙している。三峰山に登ったが、降りてみると時間が早いので、もう一山登ろうと考えた末にこの山が目に入った。 |

|

地形図を見ながら、適当な登山口を探す。どうやら、西側の北小野地区に通じる道から登るのが良かろうと考えた。駐車余地はなかなか無いものだから、適当に道の広がっている場所に駐車した。こんな時は軽トラックのメリットが充分に発揮される。 生活用水の流れる沢を渡って、斜面に取り付く。なかなか厳しいルートで、途中まで登るとなんとなくザイルが欲しい感じになってきた。登るにつれてその思いは強くなってきた。このまま登ったら、帰れなくなるんじゃあないかなとも思われる。幸い密薮なので、掴まるところは充分あるので少しは安心だが、それでも厳しいルートになってしまった。初めは左にルートを辿ったが、岩場に突き当たりそうなので、途中から右よりにルートを修正した。足元の浮き石を落とさないように慎重に登るのだが、それでもいくつかは落としてしまう。そんなときの浮き石は途中で止まることなく、下まで落下していった。 |

|

なんとか稜線に出るとそこは屏風のような岩の上だった。ここまで来てしまうと度胸が付くようで、何とかその岩の上を渡って先に進んだ。程なく平らなところに出ると、そこは何となく人の出入りがありそうな感じを受けた。それはその場所まで植林がなされて、道がありそうに思えたからだ。しかし、この先の斜面を見て愕然とした。そこは岩壁が立ちはだかり、とても取り付く場所が無かったからだ。 こんな時はどうするかというと、岸壁に沿って基部を回るのである。そのうちにきっと登れるところが現れるからだ。とりあえず右にルートを取って、基部を回ることにした。基部の下までは杉の植林があるから、植林の縁に沿って歩くような格好になる。すると予想どおりに要塞のような岩壁も、脆弱な部分が見えてきた。そこは岩が途切れて灌木が上部まで続いているところだった。下降のことを考えても問題は無さそうだ。 これで考えは決まった。ここを登ることにしよう。慎重に、足元を固めて登る。これは雪が積もっていたら、かなり厳しいと思われる。なんとかこの斜面を登り上げるとそこは下仁田の市街地が見渡せる岩稜だった。また松食い虫にやられた松が無惨に倒れており、その防除のために使ったビニルシートが散乱していた。どうやら一番高いところは、この先のの様だ。 |

|

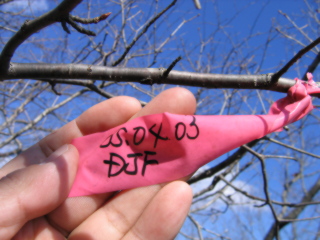

その高みに着くと、そこには三等三角点が鎮座していた。また近くの梢にはピンクのマーキングテープが結んであった。そこには「08.04.03 DJF」の文字がある。こんな山に登る人がいるのかと驚くと共に、途中には赤テープのたぐいが全く無かったことが嬉しかった。道を探しながら歩くという楽しみを満喫できたからだ。山頂は東西に長かったが、雑木のために展望はあまり良くなかった。

帰路は分岐から杉林のなかを下降したら、危険なところは全く無く、なんと5分で道に着いてしまった。登りの時の苦労は何だったのだろう。 |

|

|

|

|

| この地図の作製に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50メッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平16総使、第652号) |