GPSに惑わされた「大行山(尾瀬)」 登山日2005年4月29日

地形図で尾瀬の富士見峠付近を見るたびに、どうしても気になる山があった。それは大行山で、なだらかな山頂部が印象に残る山容をしている。富士見峠に登るたびにこの山の方向を確認したが、笹藪が行く手を遮り、とても踏み込める状況ではなかった。今年の残雪の豊富さは特筆に値する。こうなると、薮山に挑戦するのに好都合で、いろんなところに挑戦したくなる。この状況から、尾瀬の大行山に挑戦することを思いついた。

尾瀬戸倉スキー場を過ぎて、林道を富士見下まで車で上っていく。除雪された雪は道の両側に積み上げられて、その一部は崩れて道の真ん中まで塊が散乱していた。富士見下の駐車余地に車は全くなく、スノーモービルが2台放置されているだけだった。せり上がってくる太陽が、今日の晴天を約束するように雪面が輝いていた。 支度を整えて歩き出そうとすると、車が1台やってきて中から降りた3人のパーティーが、やはり山歩きの支度を整えはじめた。富士見下から富士見峠に延びる林道はゲートが閉じられていた。もっとも除雪がされていないのでここから先に進むのは一般車は不可能だろう。アイゼンなしではちょっと滑るのだが、この林道歩きだけならば問題ないだろう。ストックを両手に持つだけで充分だ。林道はスキーのシュプールが残されているだけで、登山靴の跡は見られなかった。木々の芽吹きはまだ先のようだが、ネコヤナギの特徴ある花が春の到来を告げていた。 道はやがてなだらかになり、ちょっとした雪原に出た。ここは田代原と呼ばれる場所で、今回のルート選定にあたり、大行山への出発点と考えていたところだ。ここで、大行山に向けてコンパスをセットすることにした。こんな時はコンパスがもっとも信頼できるからだ。ところが、コンパスが見あたらない。困った!!、仕方ないGPSを頼りに歩くことにした。あらかじめ大行山の位置は登録してあったので問題はない。ところが、私のGPSはコンパスが付いていないタイプである。少しでも移動しないと正確なルートが計算出来ないのだ。それも出来るだけまっすぐに歩く方が望ましい。今までも何度かこのような事態に陥ったが、うまくいったことはない。今回は果たしてどうだろうか?不安は拭い去れない。

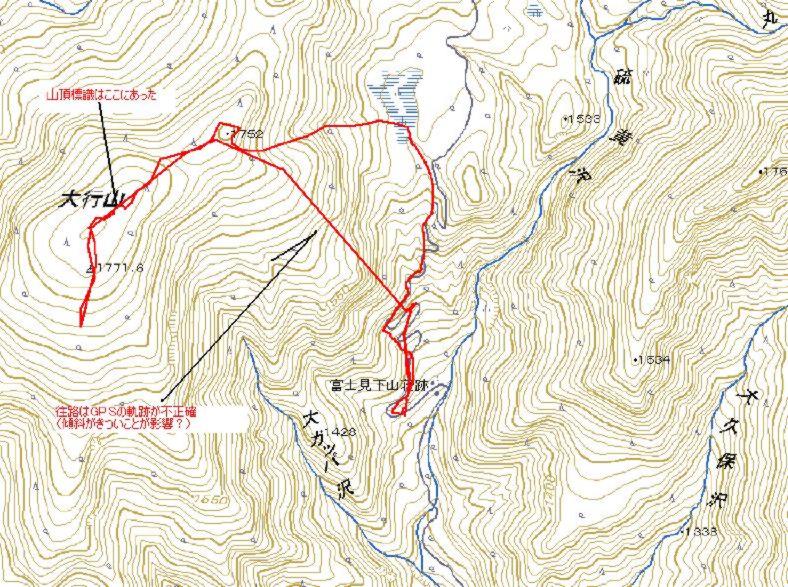

雪の壁を何とか乗り切ると、目の前にはなだらかな山の稜線が広がっていた。さてここからどこに向かえば良いのだろう。GPSを取り出して位置を見定めようとしたが、相変わらす北方向が妙な方角を示している。(案の定、帰宅してからGPSの軌跡を見たが、この付近のものは正確に軌跡が取れていなかった)GPSは、林の中、急斜面(谷間)は当てにならいと言うことが実証された事にある。それから、電池の電圧低下では演算が行えず、役に立たないことがある。これは気温低下時のニッケル水素電池使用が頻度が高いように感じる。そんな理由から、私はGPSだけはアルカリ乾電池を使用している。 GPSが当てにならないので、太陽の位置と地形図を参考に方角を決めて高見に向かって歩き出した。疎林の中をなだらかに登りあげると、高度にしたがって周りの風景も徐々にせり上がってきた。特に白尾山と荷鞍山のふたつのピークが目立って見えた。疎林になった影響なのか、高度を上げた為なのか、GPSの位置情報が正確になってきた。標高1752mの標高点を西に少し巻いて鞍部を目指す。 鞍部はなだらかな雪の原で、立ち枯れた老木と大きなダケカンバの対比が美しい。また至仏山とアヤメ平が遠望出来ることで、尾瀬の中にいると言うことを実感した。鞍部からなだらかに斜面を登ると、疎林の広い雪原に出た。地形図通りの、ここが大行山の核心部に間違いがなかった。とりあえず三角点のある場所に移動する事にした。GPSの機能はこの時点ではすっかり回復しており、難なくその場所にたどり着いた。三角点はもちろん雪に埋もれて見ることは出来ない。その上付近には三角点を意識させるようなものは全く見られなかった。 とりあえず、この三角点の場所に腰を下ろして、休憩をすることにする。しかし、地形図を見る限り、三角点の場所は山頂ではなかった。こんな時はきくのが一番いい。そこで猫吉さんに連絡を取ることにする。海外旅行疲れの猫吉さんが、即座に「コンサイス日本山名辞典」で調べてくれた。それによると三角点の位置ではなく、等高線に囲まれた1780mが山頂であるとの事だった。とりあえずは、光に満ちあふれた雪原の中で、ビールを呑むことにする。

帰路は1752mの標高点からいきなり田代原に向かって下降した。さらに富士見下までの林道は、カーブをショートカットして下降したために、大幅に時間を短縮した。 「記録」 富士見下07:02--(.42)--07:44田代原--(.59)--08:43鞍部--(.09)--08:52大行山三角点09:59--(.03)--10:03大行山山頂10:07--(.28)--10:35田代原--(.20)--10:55富士見下 |

| この地図の作製に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50メッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平16総使、第652号) |