登山日2024年12月17日

杓子山から富士を望む

|

毎年12月になると冬空の青空の中に白い雪を纏った富士山を見たくなる。そんなわけで今年選んだのは杓子山だった。杓子山は山頂に特徴的な切り抜きの標識が有名で前から気になっていた。 12月17日(火) 歳を取ると、どうも朝起きるのが苦手になる。若い時ならば現地で車中泊も考えただろうが、その選択肢は今では考えられない。山梨県忍野村の通勤渋滞を抜けて山道に入る。車のすれ違いは出来そうにないほどの幅員しか無い。 たどり着いた鳥居地峠にはすでに一台の軽自動車が停まっていた。本来ならこの鳥居地峠を越えて不動湯まで行けるのだが、前日から冬期通行止めになっており、ゲートが閉じられていた。 ゆっくりと支度をしてから歩き出す。この峠から枝林道が接続されていて、この林道を進んでいく。事前の情報では荒れていて車の走行は無理ということだったが、車種によっては十分に走行できる範囲だった。ほどなくして左に入る道があり、杓子山への看板がある。しかし、この看板は大きいのだが見落としやすいかもしれない。ここが実質的な登山口と言ってもよいだろう。登山口からの道は広くて歩きやすい。樹林の中の道をすぎると、突然目の前の視界が開けてカヤトの原が広がった。背丈ほどのススキが山の斜面を覆い尽くし風に揺れている様子は見事と言うしか無いだろう。この季節ならではのカヤトの原は黄金の海と表現してもよいだろう。振り返ると山頂に雪を纏った富士山が青空の中に大きく座している。この風景にしばらくは見とれてしまった。

道は眼の前の高座山に向かって直線的に続いて延びている。道は雨水のためなのだろう、深い溝が出来て実に歩きにくい。更に急斜面でもあり、立ち止まると転がり落ちそうになるほどだ。この急な登山道は、山頂直下が最高にきつくストックを支点にして足元を固めながら行くしかなかった。 高座山山頂には三等三角点がありその周囲は裸地となっている。山頂は周囲を立木に阻まれていることもあり思ったほどの展望はなかった。それでも立木の間から富士山を見ることが出来るので良としよう。休憩後、高座山から先に進むことにする。道は雑木の中を進むが、途中には岩場があり、ちょっと緊張する場所もあった。 高座山から40分ほどで大権首峠に到着する。大権首峠からは不動湯に続く道が分岐して延びている。また荷物運搬用のモノレールが敷設されており、これはハングライダーの利用者用と思われる。峠からの道はよく整備されており、高度を順調に上げていく。上部に行くに従って、眼下には忍野村の町並みと山中湖の湖面が太陽の光を受けて輝いているのが見える。忍野村の町並みは角砂糖を並べたように、建物が白く密集しているのが見えている。山頂直下は階段が設置されており、疲れて足を持ち上げるように踏みしめて体を持ち上げた。

杓子山山頂は5人ほどがすでに休んでいた。テーブルやベンチも設置されており、休憩にはもってこいだ。何と言ってもこの山頂は「天空の鐘」があり、特徴的な杓子山のプレートが設置されている。このプレートと富士山の姿はよくマッチしており良き被写体となっている。ふじさんに見とれていると、若い単独行の女性が山頂にやってきた。とても美しい女性で、同じように富士山とプレートを撮影し、自撮り写真も撮っている。年甲斐もなく思わず声をかけてしまった。すると断ることもなくカメラとスマホを渡され、三脚となって撮影会が始まった。彼女は様々な表情で笑顔を見せ、様々なポーズを取っている。カメラの液晶を通して見るから良いものの、その眩しい姿は老齢化した眼でも直視できないほど眩しかった。まさにその姿は芙蓉の峰から降り立った天女のようでもあった。幸せな時を過ごしてから、杓子山山頂を辞することにした。 杓子山からは西に延びる尾根を辿ることにした。しかし、このコースはあまり歩く人が無いのかもしれない。道は気持ちよく高度を下げていく。途中に眺望スポットという場所があった。確かに富士山の眺望に優れていたが、ススキの丈が高く背伸びしなければ富士山が見えなかった。時刻は11時半なので昼食休憩とする。菓子パンと自家収穫のミカンを食べた。その間ここを通過する登山者は皆無であった。 休憩後再び下降を開始する。これがとんでもない急斜面の道だった。油断すると転がり落ちてしまいそうだ。設置してあるロープと立木に掴まりながら体勢を整えながら下降していく。送電鉄塔をすぎると再びビューポイントがあり、ここを過ぎると植林地の九十九折の道を下降し、やがて車道に出た。大規模な伐採地を過ぎると不動湯に到着だ。不動湯での入浴も魅力的であるが、これからも歩かなくてはならないので、そのまま通過する。

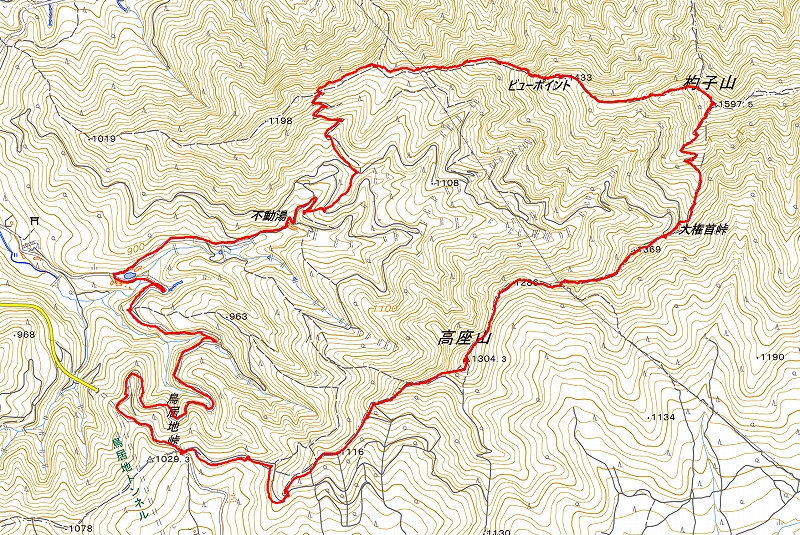

鳥居地峠08:34--(.16)--08:50登山口--(.46)--09:36高座山09:45--(.41)--10:26大権首峠--(.30)--10:56杓子山11:25--(.13)--11:38展望台11:56--(.55)--12:51不動湯--(.12)--13:03林道入り口--(.41)--13:44鳥居地峠 群馬山岳移動通信/2024 |

||||||||||||||||||||||||||||||||