沢入山山頂からオロ山と皇海山

|

日光市足尾町にある沢入山は、2022年に中倉山に登ったときに目指したのだがあまりの強風で立っていることもできず敗退となった。このことが気になっていていつか登って見たいと思っていた。沢入山の読み方は「さわいりやま」の記載があるが、わたらせ渓谷鐵道の(沢入駅=そうりえき)の読み方に倣うならば「そうりやま」が適当ではないかと思われる。

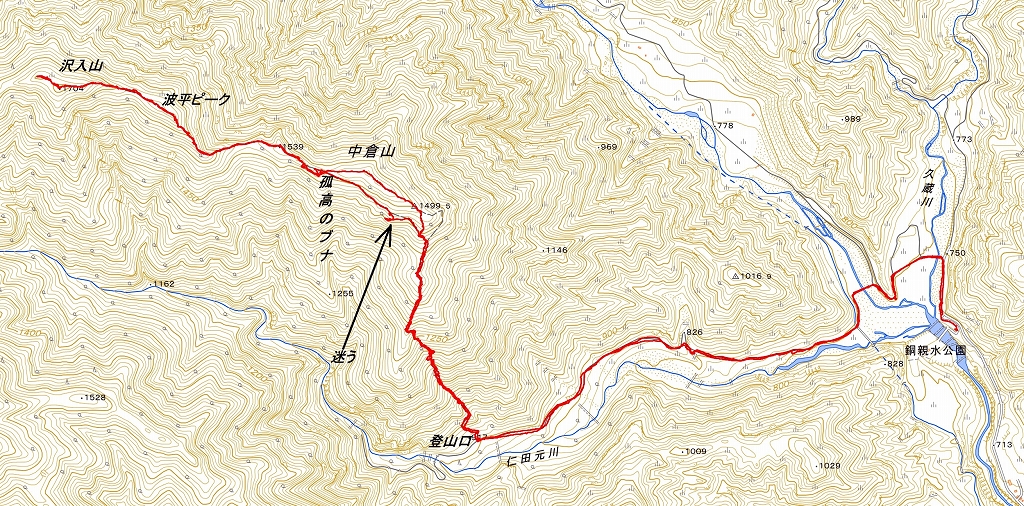

7月17日(金) 銅親水公園の駐車場は平日とあってかなり余裕がある。なによりも外気温18度ということもあり爽やかそのものだ。しかしながら今日は暑くなることが予想されるので、水はちょっと多めの2リットルを用意した。勝手知ったる道を進んで、九蔵川と松木川に架かる橋をわたって対岸に出てから仁田元沢の左岸につけられた林道をひたすら歩くことになる。歩いているうちに太陽の高度がどんどん上がり、気温も昇して日陰を求めて歩くようになった。朝の爽やかさはあっという間に無くなってしまった。 登山口に到着したときはすでに汗が滴り落ちていた。ここから急登の登山道が始まると思うと気が滅入る。この季節にこの山を選んだことにちょっと後悔した。登山道ははじめ下草が多く歩きにくかったが高度を上げるに従って様子が変わってきた。樹林の中を歩くことによって日差しが遮られ下方からは風が吹き上がってくるので少しは楽になった。しかし、急登の苦闘はなんとも体力をそがれるばかりだった。途中で御夫婦を追い越したが、やはり暑さに辟易しているようだった。 やがて尾根に到着すると少しは急登が緩んできた。さらに行くと岩峰の上に到着して道が分岐する。ここからは登ってきた緑の斜面と、目指す沢入山付近の笹原の斜面が見えている。この分岐から暑さに耐えながら歩くと樹林がなくなり、強烈な日差しが全身に降り注ぐようになった。鉱毒によって生み出された風景は標高1500mの場所ではなく、標高2000mを越える山岳の様相を見せている。眼下に見える松木川に至る斜面はいまにも全崩落が起きてもおかしくない。暫く歩くと中倉山の標識が立つピークにたどり着く。松木川を 挟んで対峙している大きな山は大平山で、その向こうには男体山が山頂部分をのぞかせていた。

中倉山山頂からわずかに下ると「孤高のブナ」に到着だ。あいかわらず健在で緑の葉をいっぱいに広げている姿に安心する。この近くの木陰に陣取ってしばらくブナを眺めながら休憩した。ここで登山口から纏わりついてきたアブを退治することに成功。不快感の一つが解消された。それにしても暑く持ってきた水は750mlほど消費してしまっている。この先どうするのか不安になってくる。さて、この先は岩場があるというので、巻き道の迂回路を辿ることにする。巻き道と言っても危険なトラバースの道で気が抜けない。立木につかまってなんとか身体を支えて進んでいく。踏み跡もなんだかいたるところにありどれを信じていいかわからない。とりあえず適当なところで尾根に向かって登り上げた。そこはやはり展望の良い尾根道が続いていた。見れば波平ピークまでの道はゴジラの背のような岩場の連続するルートのようだ。一旦鞍部に降りてからその尾根道に取り付く。ところがここで太ももが攣ってしまった。激痛にここまでかと気持ちが萎えてきてしまった。やはり暑さと水分不足が効いているのは明らかだった。そこで漢方の「ツムラ漢方68芍薬甘草湯」を服用してみた。この効果はすぐにあらわれて、攣っていた太ももは痛みが嘘のように消えてしまった。もしものときに備えて持っていたのだが、使ったのは初めてでこれほどの効果があるとは思っていなかった。ゴジラの背のように見えた岩場は意外にも良き道が出来上がっていてそれほどの危険は感じなかった。 尾根の先にある波平ピークの名称は正式には決められていないようだが、山頂にある枯れ木が、いかにもアニメの波平さんの頭にそっくりなので言い得て妙である。ここからは岩場はなくなるものの、日差しを避けるものがなく直射日光が容赦なく身体を痛めつける。汗は着ているものが水を被ったように濡れてしまっている。水分を補給しても汗となって出る量が上回っているようでもある。

やがて念願の沢入山に到着することができた。山頂は立木に覆われてここからの展望はない。山頂標識で見事なのはサザエさんとマスオさんを描いたもので、何かわからぬがマスオさんが土下座して謝っているものだ。「Sorry」と書いてあるのはこの山の名前にちなんでいることは間違いないだろう。ここからの展望はないので、少し先に行ってみる。ここからは大展望が広がっていて、この先に続くオロ山から庚申山が雄大で美しい、また大きく見える皇海山はこの付近の盟主としての風格を備えていた。展望も良いので木陰に陣取って大休憩とした。

遠雷が聞こえたような気がしたので、大休憩も早々に切り上げて下山することにした。孤高のブナまで来たときに、中倉山山頂を経由しない巻き道を選択することにした。この道は殆ど水平でそれほどの負担は感じない。岩峰に出たところで見渡すと登った波平ピークを見ることができた。これはてっきり往路で通過した岩峰と思い込み、ここから下方に向かう道に踏み込んだ。しかしどうも様子がおかしい?登ってきたときはもっと広い道だったような気がする。GPSで確認すると明らかに往路の軌跡から外れている。これは迷ったに違いないので引き返すしかない。すると正規のルートに向かう踏み跡があるではないか。おそらく誤認して迷った人が多いということかもしれない。迷った時間はおよそ8分間で事なきを得た。それにしてもあの岩峰は間違いやすい場所だった。 暑さでヘロヘロになりながら登山口に到着。その後は灼熱の林道を辿って銅親水公園にたどり着いた。持参した2リットルの水はすべて消費してしまっていた。標高1500mであっても猛暑の中の山歩きは、老体の体力には負担が大きいと言うことだ。 銅親水公園7:00--(1.05)--08:05登山口--(1.07)--09:12尾根--(.35)--岩峰(分岐)--(.17)--10:04中倉山--(.11)--10:15孤高のブナ10:23--(.42)--11:05波平ピーク--(.28)--11:33沢入山12:03--(.38)--12:41孤高のブナ12:46--(.20)--13:06岩峰(分岐)--(1.14)--14:06登山口--(.47)--14:53銅親水公園 群馬山岳移動通信/2025 |

||||||||||||||||||||||||||||||