登山日2025年2月26日

大岳山からの展望

|

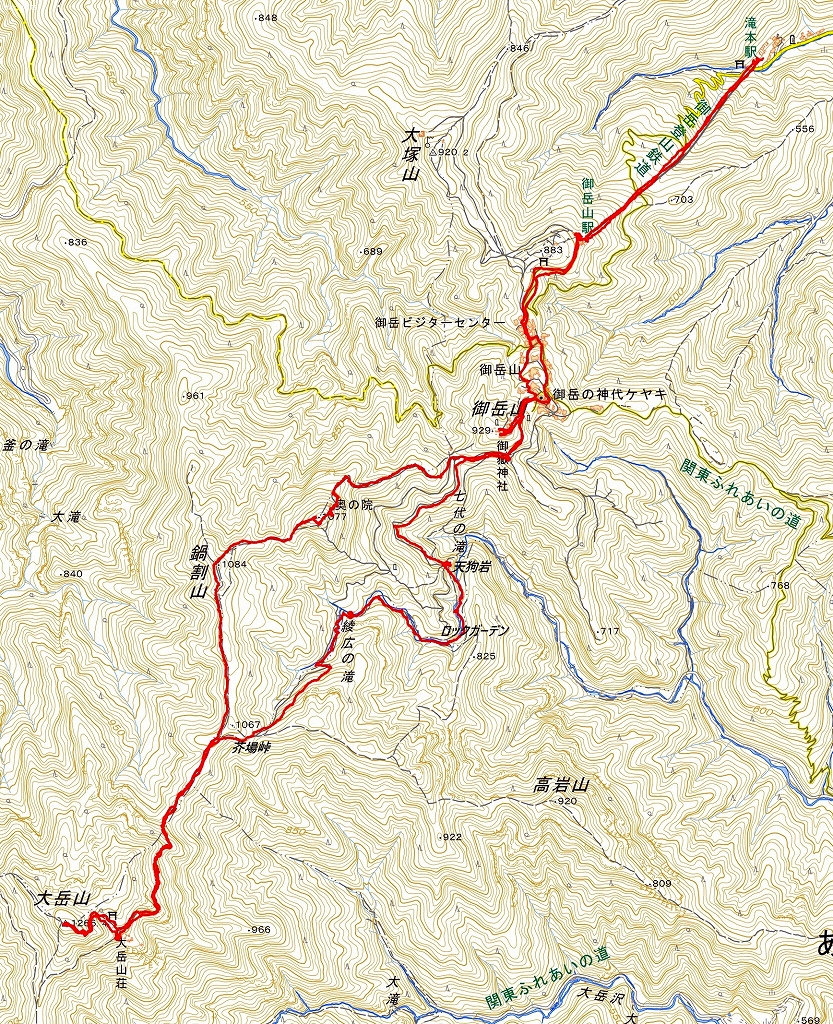

御岳山は以前から気にはなっていたが、なにしろ観光地的なイメージが有る。人混みの中を歩くのが嫌なものだから敬遠していた。ところが、先月「高水三山」に登ったときに、オフシーズンの平日ならば混雑はそれほどでもないと感じた。 2月26日(水) 午前5時に自宅を出発し、約2時間で御岳山ケーブルカーの滝本駅に到着した。有料駐車場に入れて支度を整える。この駐車場から少し離れたところにも500円安い駐車場があるのだが、なんとなくこちらに来てしまった。駐車場はガラガラで余裕があるので平日に来てよかったと思えた。ケーブルカーは交通系ICカードが使えるので便利だ。ケーブルカーに乗り込んだ一般客は自分を含めて3人なのでガラガラだ。このケーブルカーは勾配が日本一ということで標高差は271mある。御岳山駅前は広場になっているが、ここもガラガラで土産物屋は開店していなかった。 まずは武蔵御嶽神社の参道を辿って進んでいく。参道は杉木立に囲まれており、いかにも霊山の雰囲気を漂わせている。標識に従って歩いていくのだが、これが迷路のようになっておりぐるぐると同じところを歩いているような雰囲気になる。たまらずスマホの地図で確認しようとしたが、何故か測位しない。この状態は帰るまで続いており、スマホが壊れたかとも思った。しかしポケナビのGPS軌跡は問題なく何が起こっていたのかさっぱりわからない。ともかく参道は宿坊が連なっており、御嶽信仰の聖地といったところだろうか。神社の大鳥居を潜って延々と続く石段を登っていく。これがまたとてつもなくきつい登行で、これだけでへばってしまうようだった。なんとか本殿に到着した頃はもう大岳山には行きたくないと思うほどだった。武蔵御嶽神社は狛犬が勇ましく印象的だった。とりあえず小銭をとりだしてお賽銭にしてこれからの山行の無事を祈念した。

一旦、大鳥居に戻り、大岳山への道に入った。道は相変わらず広く登山道らしくない。ほどなく山道に入る道が二分するので標識を見ると「奥の院鍋割山経由 上級者向け」と書いてある。これは当然上級者向けを選択しなければなるまい。そちらに向かうとすぐに「御岳山浄水所」がある。これが御岳山に暮らす人たちにとって、欠かすことのできない施設なのだろう。道は杉の木の根がむき出しになり歩きにくい。いや雨で濡れていたら滑りやすくなりとても歩く気にはならないだろう。そして登山道沿いの杉の木は数字が記入されて管理されていることを伺わせる。そして上級者コースらしく鎖場が現れ、ちょっと緊張しながら進んでいく。このコースは展望がなく歩くことに集中できる点は良いかもしれない。 やがて社が眼の前に見えてきた。石段を登ると朱に塗られた社があり、これが奥の院だった。社は杉の大木が取り囲むようになっており、歴史の深さを感じる。社の横を抜けて更に上部に登るとそこには石祠があり、そこにはかなりの金額になると思われる硬貨が供えられている。定期的に回収しているのだろうか?もしそうでなければ募金に供したほうが有効利用とも思う。そして「奥ノ院峰」の標識が石祠と立木に取り付けてあった。ここでポットの白湯を一杯飲んでからここを発つことにした。 奥ノ院峰からの下降は鋭角の岩がむき出しになって歩きにくい。しかし、それもわずかで平坦な道になった。快適に距離を延ばしわずかに登ると鍋割山山頂に到着だ。何の変哲もない登山道の通過点のような場所で、展望もなく登頂した感慨にふけるような場所ではなかった。鍋割山からの道は快適で幅広くなんの不安も感じない。前方からチェーンソーの音が聞こえてきた。近づいて行くと杉の木の間伐作業を行っている場所に出た。かなりの急傾斜であるが、確実に伐倒していることは熟練の業というべきことだ。

快適な道を更に進むと、芥場峠からの道と合流し更に平和な道が続いていく。しかし、ここで「岩場・鎖場 滑落事故多発」の標識がある。これからはかなりきついのかと思い、ストックはザックに仕舞って岩場に備えることにした。ほどなく作業小屋が現れ、外観はブルーシートで覆われている。内部を覗いてみるとその中にはホコリを被ったバギーが置かれている。はて?何に使ったのだろう。レジャー用なのか作業用なのか不明だが、ここに放置するのは景観上もよろしくない気がする。 ここからは鎖場と階段が連続して続く道となった。疲れた老体にはちょっときつい感じがする。しかし、標高差がほとんど無く、水平に山腹をトラバースしながら歩いていくので披露は少ない。この山腹の道は大人数と遭遇した場合、すれ違いに注意が必要であろう。幸いにも誰ともすれ違うこと無く大岳山荘に到着した。この大岳山荘かつては営業小屋だったのだろうか?いまでは朽ち果てるのをそのまま見ているだけなのだろうか。少し離れた場所には管理されたトイレが有り、ヘリポートらしきものも確認できる。 大岳山荘から眼の前にある大岳神社に立ち寄る。大岳神社は狛犬も置かれており、小さな神社であるが厚い信仰を受けているのだろう。ここからは急登が続きこの山行のなかで一番の難所だったかもしれない。息を切らせながら登ると、目の前が大きく開け展望が広がった。大岳山山頂は裸地となっており、ベンチが置かれていた。なによりも大岳山と書かれた大きなモニュメントが目立つ。そしてその先に見える富士山が息を呑むほど美しい。その光景に見とれていると、単独行の男性が話しかけてきた。どうやらこの付近に詳しいらしく山座同定に付き合ってもらった。聞けば大菩薩嶺から黒岳までの稜線は懐かしい、三ツ峠山はいつも見るアンテナ群が目立たない。杓子山は記憶が新しいので景色が目に浮かぶ。風もなく長閑な山頂なので休憩するのは最高だ。菓子パンと白湯を飲んでまったりとした。

大岳山で休憩後下山に取り掛かる。急登だっただけに下山はスピードが上がる。大岳山荘を過ぎてロードバイク小屋までくればあとは危険なところも少なくなるはずだ。分岐は芥場峠方向に向かう、するに上高岩山方面の道と分けるが、迷わずロックガーデンの方向を選ぶ。道は下降していくが、階段状になっておりなんとも歩きにくい。どんどん沢に向かって下降していくのでちょっと不安になる。沢に近づくに従って沢音が聞こえるようになってくる。沢に降りたところにあるのが綾広の滝で細い流れではあるが勢いよく落ちていた。 ここからは沢に沿って飛び石伝いで歩いていく。苔むした石が丁寧に並べられ、その表面は多くの人が歩いたのだろう、ツルツルに磨かれている。ロックガーデンというと岩登りの練習場を思い浮かべてしまうが、ここは石を眺めて楽しむ場所らしい。それにしても石は滑りやすく雨が降ればそれなりの危険を伴うだろう。この付近から観光登山客とすれ違うことが多くなってきた。それに若い男女や、外国人が目立つ感じがする。 沢を離れて山道に入るとすぐに天狗岩に到着する。見れば「天狗岩に登る方は岩沿いにお並び下さい」とある。これは登ってくださいと言っているようなものだ。幸いにも並んでいる人はいないので貸し切り状態だ。岩に取り付くと杉の根が有機的に岩に絡みついている。その根はツルツルに磨かれて骨のようでもある。ご丁寧に鎖も設置してあるので登るのはさほど困難ではない。岩の上には祠があり一番高いところには天狗の像が睨みをきかせていた。 天狗岩から降りて御岳山ケーブルカー駅に向かってゆっくりと歩いた。

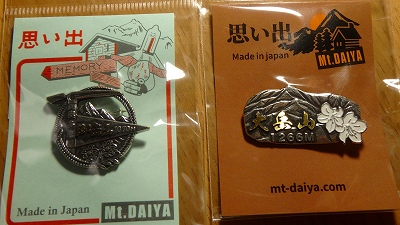

山バッジは彩色の無いレトロなものを購入した。ところが御岳山の標高は1070Mとなっていた。どうやら奥ノ院の標高を採用しているようだが、地形図では1077Mのはず。面白いものを購入してしまったようだ。 滝本駅07:40====07:46御岳山駅07:46--(.29)--08:15御岳山(武蔵御嶽神社)08:23--(.09)--08:32長尾平分岐--(.33)--09:05奥ノ院峰09:15--(.27))--09:42鍋割山09:45--(.11)--09:56分岐--(.27)--10:23大岳山荘--(.19)--10:42大岳山11:14--(.09)--11:23大岳山荘--(.28)--11:51分岐--(.20)--12:11綾広の滝--(.23)--12:34天狗岩12:42--(.19)--13:01長尾平分岐13:11--(.24)--13:35御岳山駅13:40====13:46滝本駅 群馬山岳移動通信/2025 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||