|

霧氷をくぐり抜けて「茅ヶ岳」「金ヶ岳」

登山日2018年1月20日

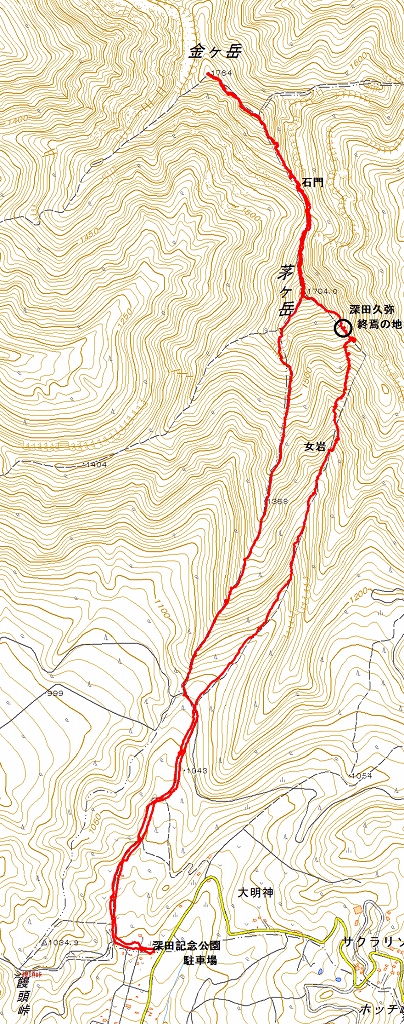

金ヶ岳山頂のパノラマ 茅ヶ岳は深田久弥終焉の地として知られている。年初の山として個々を選ぶのも気が引けるが、なにしろ日本海側の山に行くのは大雪のリスクが多すぎる。ナビで検索すると3時間半ほどかかりそうだ。しかし、佐久南ICから南下して野辺山、清里、韮崎とつないでいけばそれほどでもなさそうだ。 1月20日(土) 実際に登山口である「深田記念公園」の駐車場についたのは出発してから2時間半だった。駐車場の入り口は工事中らしく、ブルーシートがかけられて入ることが出来ない。しかし、その先に仮設の入り口がありそこから入ることが出来た。駐車場は広く、車は一台だけガラスに銀マットが張られているところを見ると車中泊をしているらしい。そこから離れた場所に駐車して支度を整える。見たところ雪は無いからワカンは必要ないだろう。念のために軽アイゼンをザックに入れておいた。 駐車場を出発するとすぐに太陽光発電の工事があるので注意との看板が目につく。見れば目の前は太陽光パネルが山の斜面に設置してある。自然エネルギーとして、もてはやされた太陽光発電だが、なかなか思った通りにはいかない節がある。朽ちた廃屋を過ぎてよく踏まれた道を辿る。その先にはやはり太陽光発電のために斜面が伐採された場所を過ぎる。ここにも表示板があり工事中につき監視員の誘導に従って通行してくださいと書いてある。なんとも騒々しい山となったものである。 さらに進むと舗装された林道を横切る、どうやらこの林道は一般の車両は入れないようになっているらしい。林道を横切ってからも登山道らしくない道を進んでいく。今日の天気予報は晴れなのだが、空は鉛色で晴れる様子は見られない。どうやら山頂での楽しみは無くなってしまったようだ。檜の植林地に沿った道を進んでいくと道は大きく右に回り込む。直進すれば「女岩」と呼ばれる景勝地?なのだがロープで厳重に守られている。ここまでやられているのに近づくのは止めておいたほうが良いだろう。 「女岩」を過ぎると途端に傾斜がきつくなり、登山道らしくなってくる。まして落ち葉が深く積もり、登山靴を隠すほどだ。やがて尾根(女岩のコル)にたどり着く。道は直角に左に曲がっているが、右にも道形があるのでちょっと寄り道してみる。そこには露岩があり展望場所となっていた。しかし、あいにくとガスが巻いており近くの金ヶ岳と茅ヶ岳の山頂部分が見えるだけだ。山頂部分は霧氷に覆われて寒々としている。手を合わせてから、早々にこの場所を引き上げて先に進むことにした。

山頂近くになると木の枝についた霧氷が目立つようになった。これを見るだけで寒々とした気持ちになってくる。霧氷は触れると枝から落ちて身体に降り注いでくるので、それなりに神経を使う。傾斜が徐々に緩くなるころに、目の前の灌木が無くなり開けた、茅ヶ岳山頂に飛び出した。山頂は三角点と立体図になった方位盤が設置されていた。残念ながら方位盤は富士山頂が欠けている。おなじみの団子の串刺しのような山名標識、山梨百名山の標柱はなぜか2本設置されていた。山頂からの展望は残念ながら得られなかった。ほどなくして2頭の犬を連れた単独行の登山者が到着した。簡単なあいさつを交わした後、その登山者は煙草に火を点けて煙を吐き出した。どうも風邪気味だという事で煙を吐き出してから咳を繰り返した。「犬」「煙草」「風邪」と苦手なものばかり。早々に退散して金ヶ岳に向かう事にする。 ところが、茅ヶ岳から向かった途端に足が止まった。下降する道は凍結してツルツル状態、下手に足を置けばスリップどころか斜面を滑落することになりそうだ。そこで軽アイゼンを装着することにしたが、久しぶりなので装着に少し手間取ってしまった。アイゼンの効果は抜群で安心して下降したが、次第に凍結場所が無くなり歩きづらくなってきた。このままでは足首を捻挫しそうなので、鞍部についてところで取り外すことにした。

鞍部から少し上ると、道は石門をくぐり急登を登って行く。その石門の上部付近には大岩があり展望が開けていた。すでに反対方向の金ヶ岳から来た単独行の登山者が展望を楽しんでいた。その単独行者と入れ違うように大岩の上に登って展望を楽しむ。展望と言ってもガスに覆われており、先ほどの茅ヶ岳の秀麗な三角形の山頂が見えるだけだ。 金ヶ岳への道はまさに霧氷の中を歩くコースとなった。この霧氷が無ければこのルートはつまらないものとなるだろう。動画撮影をしながらこの素晴らしい景色を登って行く。茅ヶ岳山頂にいた時よりも天候は良い方向に向かっているように思える。かすかに韮崎の市街地が確認できる。展望は無かったが、この霧氷に覆われた景色を見ることができたことで、来て良かったと思った。 金ヶ岳南峰から観音峠に行く道は、危険なため通行は控えて欲しいとの看板がある。ここから金ヶ岳までは40分と書いてあるが、それほど掛かるとは思われない。休まずにそのまま金ヶ岳に向けて歩くことにする。

金ヶ岳山頂は木々に覆われて茅ヶ岳方面がわずかに開けている程度だった。今日は、アンダーウエアのテストを兼ねているファイントラック スキンメッシュ長袖Tシャツとモンベル ジオラインを重ね着している。 この真冬でも大量発汗する体質なのでどうなるかと思っていたが、心配していたほどの汗冷えは無く快適だった。むしろ重ね着は必要なかったかなとも思う。今度はどこかで試してみようと思う。ところで、この山頂で昼食にするかと考えていたが、時刻はまだ11時なので早すぎる。。とりあえず茅ヶ岳に戻ろうと考えていたところに単独行の女性が到着した。かなり山慣れた感じで世間話をしてから、先に山頂を辞した。

金ヶ岳からの帰路は快適そのものだった。やはり一度歩いた場所は慣れが出ている事は間違いない。途中で単独行の女性とすれ違ったので、凍結路の事を尋ねた。驚くことにアイゼンは使用せずに下降したとのこと。恐るべき技術力というか、私の技量のなさを思い知らされることになった。さらにその先でトレランの若者とすれ違う。なんと短パンにTシャツという格好なので寒くないかと聞いたが、全く問題ないとのこと。同じように凍結路の事を聞いたが、トレランシューズで全く問題なかったとのこと。S社のシューズが良いのか、K大学の若者の技量が優れているのか?ともかく私の技量不足が露呈してしまった。 往路でアイゼンを外した鞍部で休んでいると、山頂で会った単独行の女性に追い越されてしまった。さらにがっかり・・・ それに茅ヶ岳に登っているときに、32分前にすれ違ったトレランの若者に追いつかれ追い越されてしまった、しょうがないか・・・・ 往路では凍結していた道も、数時間経過しただけで全く問題ない道となっていた。 再び茅ヶ岳山頂に立つことになった。山頂では8人ほどがくつろいでいた。その中の二人は金ヶ岳からの帰りにすれ違った人だ。程なくして単独行の女性も到着して、この日に金ヶ岳に行った4人が揃ったことになる。妙な連帯感でつながってお互いに声を掛け合って雑談を楽しんだ。展望は相変わらずだが、八ヶ岳の一角が見えたことはうれしかった。

帰路は尾根コースで下山することにした。 時間もまだ早く、途中でインスタントラーメンを作って30分ほどまったりとしてから駐車場への道を辿った。 深田記念公園駐車場07:00--(.32)---07:32林道--(.35)--8:07女岩--(.36)--08:43稜線08:50--(.03)--08:53深田久弥先生終焉の地--(.17)--09:10茅ヶ岳山頂09:42--(.13)--09:55鞍部10:06--(.04)--10:10石門--(.04)--10:14展望岩10:20--(.35)--10:55金ヶ岳山頂11:18--(1.00)--12:18茅ヶ岳12:32--(.38)--13:10休憩13:43--(.09)--13:52林道--(.17)--14:09深田記念公園駐車場

群馬山岳移動通信/2018 |

.jpg)