石尊山山頂から前掛山

|

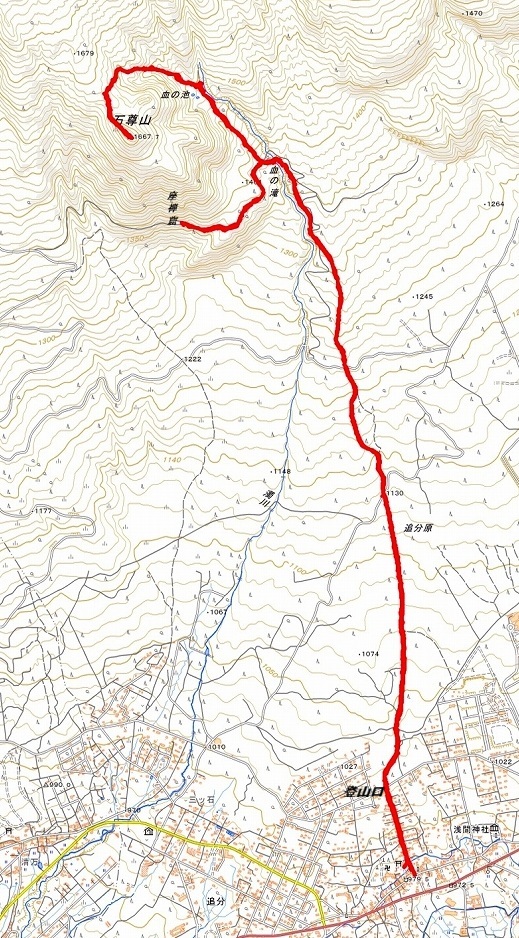

最近は毎日のように熊の人身被害が報道されている。今まで3回ほど熊に遭遇しているが、いずれも人の気配を察したならば逃げるというものだ。ところが最近の熊は人を恐れないどころか、人をエサとして認識し始めているようにも感じる。こうなると山歩きを趣味とするものは、気が気ではない。熊のいない山なんて存在しないからで、各県の熊出没マップを見ながら行先を検討した。そこで見つけたのが浅間石尊山である。この山はかれこれ50年ほど前に登っているのだが記憶が全くない。 10月28日(火) 自宅をゆっくりと出発して、碓氷バイパスを使って軽井沢に入る。追分宿の町営駐車場に着いたのは7時前だった。ゆっくりと支度を整えるが、護身用に持ってきたピッケルはさすがに大袈裟なので持つのは止めた。ザックを背負って歩き出すと、駐車場入り口に「10月21日〜11月28日までの平日は舗装工事のため駐車場の出入りはできません」と書いてある。今日の日付を確認すると、まさにドンピシャの日ではないか。さて困った!!ここに停めることができなければどうすればいいだろうか?どこかに路上駐車するしかないか。そこで登山口近くまで行ってみるが、なんとここも舗装工事をやるというではないか。しかたなく集落まで戻り、空き地に停めておくことにした。散歩の人がいたので、ここに停めるとトラブルになるか聞いてみた。どうやらここは私有地なのだが、問題はないだろうとのこと。確かに立ち入り禁止の標識もなく、ロープも張ってはいなかった。ところが散歩の人は、熊がいるから注意したほうがいいと余計な一言を言い残して行ってしまった。 歩き始めて15分ほどで車道に出る。通勤時間帯なので車が途切れずになかなか横断ができない。なんとか渡りきるとそこが登山口となっている。かつてはここに駐車できたのだが、今では大きな石が置かれて入り込むことは不可能だ。それにここには熊に対する注意書きが何枚も設置されていた。熊がいないことを想定してやってきたのに、どうやらここは熊の生息域そのものらしい。とりあえず熊鈴をストックにくくりつけて間断なく鈴が音を出すようにしておいた。 登山口からは高低差のない道を歩いていく。この付近はまだまだ紅葉は早いようだ。しばらく歩くと林道を横断することになった。林道といっても入り口が通行止めになっているのだろう。車の通行は限られているようだ。ここで下山してきた登山者とすれ違った。 「さっき、親子熊を見ましたよ」 「私の姿を見たら逃げていきましたハハハハハ」 「そりゃ怖いですね」 「可愛いもんでしたよ」 なんという素晴らしい情報だろう。ここは熊の生息域で、熊を避けたつもりが熊の巣窟に入り込んでしまったようだ。一瞬、帰ろうかと思ったがせっかく来たのだからとりあえず進んでみることにした。 道は直線的に林の中に延びている。静かなもので熊の気配は感じられないし、熊棚らしきものも見当たらない。しかし、熊の恐怖が払拭されないので熊鈴は途切れることなく鳴らし続けた。

沢音が大きくなり、谷側を覗くと乳黄色の水が大量に流れていた。この沢に沿って登っていくと滝が見えてきた。これが「血の滝」と呼ばれるもので、鮮血を想像するが乳黄色のコーヒー牛乳に近いものだ。それにしてもこの色彩と水量は見事なもので、自然の作り出す不思議に驚嘆するばかりだ。滝の上部からは絶え間なく水が供給されている。この乳黄色の水は土砂を削って濁っているのかと思ったが、そうではないことが後にわかることとなる。 「血の滝」からさらに上ると林道に出る。この林道も車の通行は制限されているようで、轍は多くなかった。この林道は「座禅窟」というところに通じているらしいが、これは帰りに寄ることにして先に進んだ。今までと違ってちょっとだけ登山道らしくなり上りがきつくなった。この付近が紅葉の盛りらしいが、あまり色づきは良くない。突如、スピーカーの付いた防災無線の鉄柱が現れた。これは火山の噴火があった場合に稼働するようだ。その先が「血の池」となっていたが、池とは名ばかりで黄褐色の流れがあるだけだった。この流れを堰き止めればきっと池になるだろうと想像した。この流れを渡って上部に行くと、ここには池があり「おはぐろ池」の標識がある。この「おはぐろ池」は透明なのだが、ここから流れ出る場所の水は黄褐色に変色している。これは鉄分を含んだ水が空気に触れることによって酸化して変色するのだと気が付いた。水温はどうだろうかと手を差し込んでみると暖かいどころか冷たい。これが温泉だったら、かなりのものなのだが残念だ。またこの傍には石祠があり、10円銅貨の賽銭が置かれていた。この銅貨は緑青がなくピカピカに光っている。これは火山性のガスか何かの影響なのかもしれない。しかし、亜硫酸ガスや硫化水素の臭気は感じられなかった。

「おはぐろ池」からは登山道らしい道を辿って大きく左回りに石尊山山頂を目指すことになる。この付近になると落葉が進み晩秋の雰囲気さえある。頂上までの最後の上りで振り返ると「剣ヶ峰」と「前掛山」が圧倒的な迫力で迫って見えた。この二つのピークは剣ヶ峰は三角形の鋭鋒に、前掛山はなだらかに横たわっており対照的に見える。さらに上ると広々とした石尊山山頂に到着だ。山頂からは大展望が広がっていた。軽井沢から追分の町並みが美しい。その先には八ヶ岳がかすんで見えている。振り返れば前掛山が大きく迫り、噴煙が青空に吹き上がっているのが確認できる。50年前に来た時の記憶は全く蘇らなかった。こんな大展望があれば記憶に残っているようなものなのだが、月日の経過はそれをすべて失ってしまっている。ここで腰を下ろして白湯と菓子パンを食べてゆっくりと過ごした。眠気を感じるような良い天気で、熊のことがなければ、穏やかな気持ちで過ごせたのだが・・・

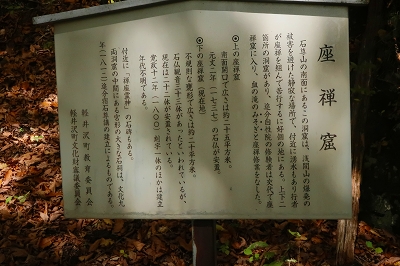

帰路は座禅窟に立ち寄ってみることにした。林道を10分ほど辿ると山側に疑似木の階段があり、そこを上ると鉄格子のはめられた岩屋があった。一般人はこんなところで座禅修行をしていたら精神的におかしくなるのではないだろうか。やはり修行僧はただものではないと感じる。岩屋の中には石仏が何体か安置されていたが、詳細についてはわからなかった。 帰路は往路と同じ道を辿り、熊に遭遇しないことを祈りながら戻った。 07:37駐車地点-(.14)--07:51登山口--(1.31)--09:22血の滝--(.24)--09:46血の池10:00--(.36)--10:36石尊山11:10--(.34)--11:32血の池--(.12)--11:44分岐--(.13)--11:57座禅窟12:02--(.12)--12:14分岐--(.04)--12:18血の滝--(.59)--13:17登山口--(.07)--13:24駐車地点 群馬山岳移動通信/2025 |

||||||||||||||||||||||||||||||